《おなまえコトのは体操》誕生の理論的概念とは?

「《おなまえコトのは体操》誕生の理論的概念とは?」の項目には、「《体操》誕生の「理論的概念」」や「《体操》動物から「ヒント」を得た体操が多い」や「《体操》人間の「特長」を認識し強化するのが…」等々があります。

★《体操》《体操》誕生の「理論的概念」

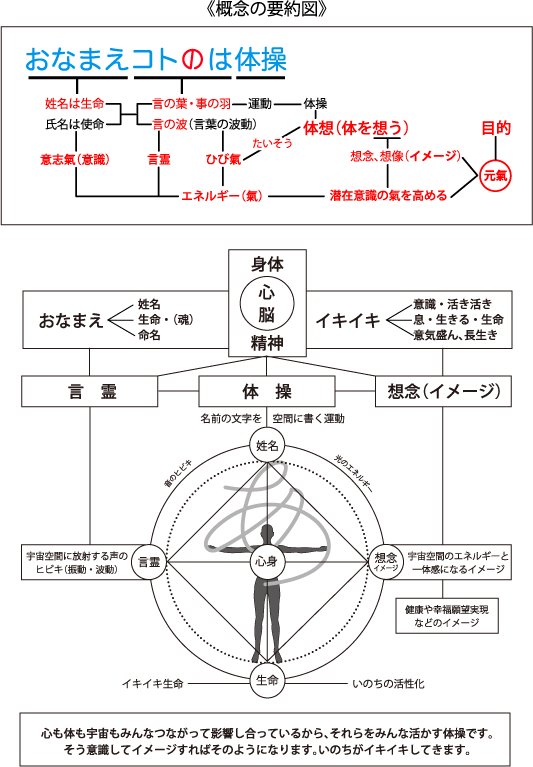

心も体も宇宙も、みんなつながって影響し合っています。そう意識してイメージし、心を鍛えれば、脳が活性化してきます。それが、いのちがイキイキしてくるという意味で、それをこの「体操教室」で実感します。

人生を楽しみ全うするためには心身の健康が基礎になります。

世界人類70億人分の1人という奇跡の自分(いのち)を自覚し、大切に慈しみ、活かし切る。

そして、自分と同じ奇跡の人達を尊重し調和する想いをいだき日々行動する。そのためのよりよい《心身の健康づくり》を求めて生まれたのが、この《おなまえコトのは体操》です。

★《体操》動物から「ヒント」を得た体操が多い

人間は「知的生命体」なので…

世の中で流行っている体操や運動の中でも、ヨガや太極拳は、動物を手本にして、考案された「ポーズ」や「カタ」が多いのです。

しかし、人間と動物は、明らかに大きな違いがあり、決して、同じような生き物ではないのです。一言で言えば、人間は知性を持った生き物で、「知的生命体」とも言えるでしょう。

人間と動物の違いは、人間は知性と理性と本能を持っており、動物は本能だけで生きていることです。これには、脳が絡んでいるのでしょうか? この、大きな違いに、焦点を当てて開発されたのが、この《おなまえコトのは体操》なのです。

人間と動物の「違い」を認識すると…

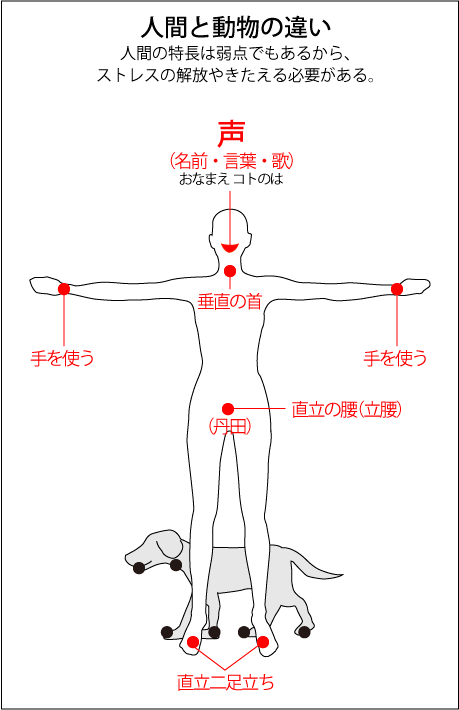

この《体操》の特長は、人間と動物の違いを認識し、それを意識して、強化すること重要です。ゆえに、その人間の特長を認識するためには、やはり、人間と動物の違いをよりよく把握することが、重要なのですね。

この、動物との違いは、人間にとっては長所のように見えますが、この世で、生活する上では、負担にもなり、それが短所(弱点)ともなりえます。

人間だけに与えられた証ともいえるモノ・コトは、これら(弱点)を鍛えることで、より人間らしく、より健康を維持できるのでは? との考え方からこの《体操》は生れました。キーワードは「脳」「イメージ」「シンプル」です。

イキイキ・楽々・ワイワイでないと《体操》ではない?

運動や体操は、できる限り、難しいことなど覚えずに、簡単に、手軽に、楽しく、イキイキ・楽々・ワイワイとやる、ことが重要なのです。それ以外の複雑なことは、必要ないと思っています。かえって負担になり、ストレスがたまってしまいます。

だからといって、いくらやさしい体操でも、一人でひっそりやっても、楽しくはなく、長続きはしませんので、週1回、外に出かけて行って、みんなと楽しく一緒にイキイキと、楽々と、ワイワイと、和気あいあいと、やることが大切なのです。楽しくなければ、脳を活性化する体操にはならない、のでは?

★《体操》人間の「特長」を認識し強化するのが…

動物と人間の「違い」とは?

- 動物と人間の違いは、

- ①声(コトバ)を使う。(名前・言葉・歌)

- ②首が垂直。

- ③手を使う。

- ④腰が直立。立腰。(丹田)

- ⑤直立二足立ち。(直立二足歩行)

《違い》①声(コトバ)を使う

●【声】

ヒトまたは動物の発声器から出る音をいう。昆虫類のように、翅、肢などに特殊な発音装置をもつ場合もあるが、両生類以上では、喉頭にある特殊器官で声を出す、ヒトの発声器は、喉頭の中央部にある声帯で、これは弾力性のある1対の筋性のひだである。呼吸時には声帯は広く開いて空気を通すが、発生時にはこの空気の通路(声門)の幅を両側の生体がわずかに触れるくらいせばめる。肺から出される空気が、強い圧力でそのすきまを通過するときに声帯が振動して、音を発する。この呼息運動と声門の閉鎖によって発声は可能であるが、その声が言語として思考、感情の表現となるためには、大脳皮質の前頭葉にある前言語野の機能が関与する。そのため前言語野に損傷が起ると、声は出せるが問いかけに答が出ない運動性失語症が生じる。各人の声域は声帯の長さと張力で決り、声の強さは呼気圧の大小で、声の音色は咽頭、口腔、鼻腔の状態によって決る。(ブリタニカ国際大百科事典より)

===========================================

●【コトバ】

言葉・詞・辞などの漢字をあてる。コト(言)とハ(端)の複合語とみられる。上代には「事」と「言」、すなわち「事柄」とそれを人間の意志によって対者に伝達しようとする働きである「言語」との区別が、かならずしもはっきり区別されなかったが、コトバなる語が生じて以後、この語はもっぱら「言語」の意を表す場合が後世まであり、両者あまり区別なく使われた面もあったらしい。ところで、コトバの語は、広く言語の意を表す一方で、ときにいくつかの限定された用法をも派生させた。和歌などの韻文に対して散文をさしたり、能楽、狂言などの謡物(うたいもの)や近世の邦楽などで、曲調部に対してそれのない部分をいったり、物語などの会話文に対して説明の文(地の文)をさしたりするのがそれで、総じてこれらの場合、コトバとは、一団の言語表現のなかで、技巧を伴わない部分、平板的な表現の部分をさしたようである。絵巻で、絵の部分に対して説明文の部分のコトバ(詞)と称したのも、同趣の用法かもしれない。さらに、中世以後、品詞の分類に際して、広く自立語の類(体言・用言)をコトバ(詞)と総称して助辞類(てにをは)に対立させたり、名(体言)・詞(用言)・てにをはの3分類の一としてたてられたりすることがあったが、いずれも自立語(観念語)を示す概念で、文構成のうえで中核をなす品詞をさしたとみられるが、「詞」を「寺社」に例え、「てにをは」(助辞類)をその「荘厳(しょうごん)」(飾ること)に例えるという説などがあったところからみると、「ことば」(詞)は装飾に対する本体的なものをいう意識が潜在的に存したのかもしれない。([築島裕]日本大百科全書ニッポニカより)

《違い》②首が垂直

●【首(頸)】

解剖学上では頸(クビ)の字をあて、頭部と胸部の間の部分をいう。正確には下顎(かがく)の下縁、乳様突起(耳介後方の突出骨部)、外後頭隆起(後頭骨中央部で明らかに頭皮下に触れる隆起部)を結ぶ線が上に境界線、胸骨柄上縁と鎖骨上縁から背部の第7頸椎棘状(けいついきょくじょう)突起の先端を結ぶ線が下の境界線となる。しかし、頸部の形、外見は年齢や男女によって、あるいは個人によっても差異がある。一般に年少者では短く、他部位と比べて割合に太い。横断面でみると、年少者と女性では、成人男子に比べて円形に近い。([嶋井和世]日本大百科全書ニッポニカより)

《違い》③手を使う

●【手】

解剖学では上肢(うで)(上腕と前腕と)と手とに区別し、手は手首から先をいう。俗に、手足などといって、大まかに下肢に対して上肢を「手」と表現することもある。手は、ほぼ四角形の扁平な部分として手首の先に広がるが屈曲させて凹面をつくる部分を手の掌面(手掌、たなごころ)とよび、凸面側を手の背面(手背、手の甲)とよぶ。手の扁平部分の遠位縁からは、5本の指(五指)が出る。五指のうち、母指(ぼし)(第1指、親指)がもっとも太く、かつ短い。中指(第3指)がもっとも長く、以下環指(第4指、薬指)、示指(第2指、人差し指)、小指(第5指)の順に短くなる。各指の末端の背側部には、皮膚の表皮が角化してできる爪が付着し、指の先端を保護している。手掌面の皮膚には、多数のしわや溝が縦横に走っている。このうち、横に走る太いしわは手掌や指を屈曲したときに生じ、運動皺襞とよぶ、これらのしわは、手相学ではいろいろの意味をもつものとして取り扱われているが、科学的な根拠はない。手掌面には細い溝(皮膚小溝)と各小溝の間の高まり(皮膚小稜)とが平行して走っている。その方向は各個人に特有な紋様(掌紋)をつくっている。また、指の先端の紋様が指紋(触紋)とよばれ、これも各個人に特有な走行を示す。掌紋、指紋はともに個人識別に利用されている。指紋は胎性3か月から4か月に出現する。皮膚小稜の高いところには汗腺の導管の開口部、すなわち汗口が配列している。手掌面を見ると、母指と小指の長軸に沿った部分、第2~第4の基部、各指の末節中央部のそれぞれに、円形あるいは楕円形をした広い皮膚隆起が認められる。これを、それぞれ手根少球(橈側)は、母指球、指小球とよんでいる。また、これらを総称して触球とよぶが、この部分には神経終末が豊富に分布し、触覚が鋭敏である。手掌面には毛、脂腺がない。また、手掌面の皮膚にはメラニン色素がないため、他の皮膚部分よりも白くなる。手掌面の汗腺の数は1立方ミリメートル当たり約2個であるが、手背では約1.5個、示指先端では3個ほどとされる。([嶋井和世]日本大百科全書ニッポニカより)

《違い》④丹田(立腰=腰骨を立てる)

●【丹田】

臍(へそ)下の下腹部。臍下(せいか)丹田とも。古代中国の医学で、丹は不老不死の薬、田はこれを産する土地を意味し、ここに力を入れれば、健康と勇気を得るとされる。(百科事典マイペディアより)

===========================================

●【立腰】

「立腰」とは、教育哲学者であり、国民教育者の導師とも師父とも称えられる人である森信三が、一生を通じて提唱した人間としての「生き方のコツ」ともいえるものです。①腰椎をその方へぐんとと押しやると同時にお尻を後ろに強く引く。②肩の力を抜くと同時に下腹をやや力のこもった状態(丹田充実)を目の覚めている間は持続し続ける。③男子は膝と膝の間をこぶし二つ半くらいあけ、女子は膝と膝とをあけず割箸のごとく定着させること。つねに腰骨をシャンと立てること―これ人間の性根の入る極意伝なり。(『森信三語録―心魂にひびく言葉』より)

《違い》⑤直立二足歩行

●【直立】

①まっすぐに立つこと。②高くそびえること。高く切り立つこと。(大辞泉より)

===========================================

●【直立二足歩行】

人類において獲得された前進運動の方法。類人猿やニホンザルなどでも、これを行うことができるが、常習としているものではなく、歩行中も膝が曲がるなど、安定性を欠く。したがって直立二足歩行こそ、最も人類的な特徴と考えられており、骨格などもそれに適合した構造になっている。すなわち、骨盤は横に幅広く、上体を支えることができるほど大きくなり、下肢、特に大腿骨が長い。大後頭孔は頭蓋底部中央に水平に位置するようになり、脊柱が頭を支えやすくなっている。直立二足歩行の結果、手が自由になって、道具使用が可能となり、今日の人類分化が生み出されるにいたった。(ブリタニカ国際大百科事典より)

その結果、この《おなまえコトのは体操》では、この五つの特長に特化して、これらを鍛えることに焦点を当てています。

|《体操》健康 おなまえ ホーム《おなまえコトのは体操》とは?|《体操》誕生の理論的概念とは?|《体操》命名の意味とは?|《体操》の誕生に至る考え方とは?|《体操》名前(姓名)の大切さとは?|《体操》名前を「意識」するとは?|《体操》「想念・想像(イメージ)」とは?|《体操》名前には言霊が宿る?|《体操》「指導者養成特別講習会」の募集|サイトマップ|

Menu

Menu